Cinta sebagai Pelabuhan, Ancaman sebagai Paradoks

Cinta sering kita bayangkan sebagai pelabuhan yang paling aman, tempat pulang ketika dunia terasa terlalu keras. Namun di sisi lain, dari sudut pandang neuropsikologi, cinta justru menyimpan paradoks: orang yang kita cintai bisa sekaligus menjadi sumber stres paling berat, bahkan lebih melukai dibandingkan ancaman dari luar. Karena ikatan emosional yang begitu kuat, sedikit luka dari pasangan dapat terasa lebih menyakitkan daripada ancaman dari luar. Otak pun bisa menafsirkan pasangan bukan lagi sebagai pelindung, melainkan sebagai ancaman. Di dalam otak, cinta dan benci bukanlah dua kutub yang berjauhan, melainkan jalur saraf yang letaknya berdekatan. Itulah sebabnya, kasih sayang yang begitu dalam bisa, dalam kondisi tertentu, berubah sekejap menjadi amarah yang melukai.

Ketika Amigdala membajak kesadaran

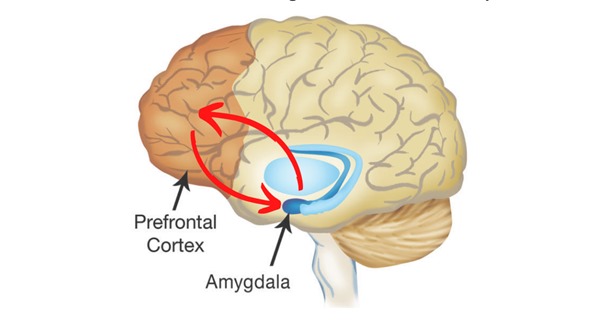

Saat konflik emosional memuncak, otak berhenti melihat pasangan sebagai sosok pelindung, melainkan sebagai ancaman yang mengusik keberadaan. Amigdala, pusat deteksi bahaya yang bekerja dengan cara paling primitif, segera mengambil alih panggung. Alarm darurat dinyalakan, adrenalin menyembur deras, jantung berpacu lebih cepat, napas memburu, dan otot menegang seakan tubuh tengah dikejar predator.

Yang lebih berbahaya adalah kortisol—hormon stres yang tidak hanya hadir sesaat, tetapi bertahan lama. Kortisol merembes masuk ke jaringan saraf, perlahan-lahan melemahkan prefrontal cortex, bagian otak depan yang seharusnya menjadi rem logika, kompas moral, sekaligus pengendali impuls. Ketika kortisol membanjiri tanpa henti, rem itu kehilangan daya. Amigdala yang emosional pun mengambil alih kemudi, sementara logika dan moralitas hanya bisa terdiam, tidak lagi bersuara.

Inilah yang disebut amygdala hijacking—pembajakan kesadaran rasional oleh sistem limbik. Dalam kondisi ini, manusia tidak lagi bertindak sebagai makhluk yang berpikir jernih, melainkan berubah menjadi organisme yang digerakkan oleh naluri paling dasar: menyerang atau melarikan diri. Bedanya, musuh yang diserang bukanlah predator asing dari luar, melainkan justru orang yang paling dicintai. Tragedi lahir dari mekanisme yang tampak sederhana: cinta yang begitu intens membentuk ikatan saraf yang sangat kuat; lalu ketika terjadi pengkhianatan, cemburu, atau kehilangan, amigdala menyala lebih keras dibandingkan saat menghadapi ancaman apa pun dari luar. Dan ketika prefrontal cortex sudah “mati lampu”, amarah pun meledak tanpa rem, menjerumuskan seseorang pada tindakan yang tidak jarang disesali seumur hidup.

Sumber Gambar : https://nibblesandbubbles.co.uk/amygdala-hijack/

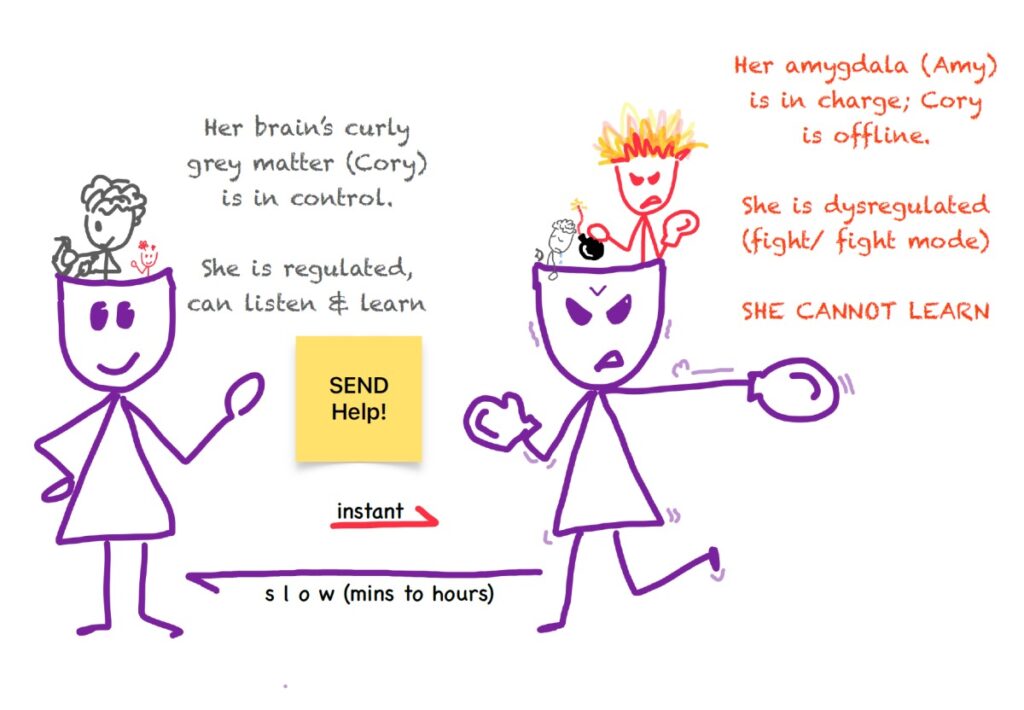

Gambar ini mengilustrasikan secara sederhana fenomena amygdala hijack, yaitu saat pusat emosi di otak mengambil alih kendali dari bagian otak rasional. Pada sisi kiri, digambarkan seseorang dalam kondisi tenang. Otaknya masih dikendalikan oleh korteks prefrontal—materi abu-abu yang berfungsi untuk berpikir logis, menahan impuls, dan mengambil keputusan. Dalam keadaan seperti ini, seseorang terregulasi secara emosional, mampu mendengar, memahami, dan belajar. Respon terhadap tekanan berlangsung lambat, memberi ruang bagi logika untuk bekerja. Sebaliknya, pada sisi kanan, diperlihatkan kondisi ketika amigdala memimpin. Saat stres atau emosi tinggi, korteks prefrontal “mati lampu”, sementara amigdala mengambil alih penuh. Tubuh masuk ke mode darurat: bertarung atau melarikan diri. Inilah keadaan disregulasi, di mana seseorang tidak bisa belajar, tidak bisa berpikir jernih, dan hanya bereaksi secara instan.

Pesan utama dari ilustrasi ini adalah bahwa hanya dalam keadaan tenang otak mampu bekerja secara rasional, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan sehat. Sebaliknya, ketika emosi mendominasi, logika seketika berhenti bekerja. Pada saat itu, yang muncul hanyalah reaksi, bukan pemahaman. Karena itu, jika ingin sebuah percakapan benar-benar menyentuh dan menyelesaikan masalah, syarat utamanya adalah menciptakan ketenangan terlebih dahulu—barulah kata-kata bisa didengar, dipahami, dan diterima dengan hati yang jernih.

Deplesi Energi Otak: Saat Rem Logika Melemah

Sepulang kerja, tubuh masuk ke dalam kondisi yang dalam ilmu gizi disebut deplesi energi. Otak, meskipun hanya menyumbang sekitar dua persen dari massa tubuh, menghabiskan hampir 20 persen suplai glukosa untuk menopang fungsi kognitifnya. Setelah seharian penuh menghadapi tekanan pekerjaan, kadar glukosa darah mulai berfluktuasi. Bisa dibayangkan jika asupan makanan terakhir sudah lama, cadangan glukosa darah maupun glikogen hati terkuras habis, sehingga suplai energi ke otak menurun drastis.

Bagian yang paling terdampak dari kondisi ini adalah prefrontal cortex—pusat logika, pengambilan keputusan, dan kontrol impuls. Struktur otak ini sangat bergantung pada kestabilan glukosa untuk bekerja optimal. Ketika pasokan energi menurun, sinyal-sinyal neuron di prefrontal cortex melambat, transmisi antar-sinapsis melemah, dan fungsinya pun menurun—bagaikan rem mobil yang sudah aus dan kehilangan daya cengkeram.

Sebaliknya, amigdala—pusat emosi dan deteksi bahaya—lebih tahan terhadap kondisi energi rendah. Hal ini karena amigdala mengandalkan jalur metabolik yang lebih sederhana dan tetap mendapat dorongan tambahan dari semburan adrenalin. Dengan kata lain, ketika tubuh lelah dan lapar, keseimbangan otak bergeser: amigdala tetap aktif, bahkan semakin dominan, sementara prefrontal cortex yang seharusnya menahan laju impuls tidak lagi mampu berfungsi penuh.

Kombinasi Maut: Kortisol, Adrenalin, dan Ego Depletion

Ditambah lagi, kadar kortisol yang masih tinggi akibat stres kerja meningkatkan proses glukoneogenesis di hati, memaksa tubuh memecah protein dan lemak untuk menyediakan energi darurat. Proses ini menjaga energi dasar, tetapi meninggalkan efek samping: suasana hati labil, otak cenderung sensitif, dan sinyal inflamasi meningkat. Di saat bersamaan, lonjakan adrenalin akibat konflik kecil di rumah mempercepat denyut jantung dan meningkatkan glukosa darah secara tiba-tiba, sehingga otak makin siaga terhadap ancaman.

Maka terjadilah kondisi paradoks: meskipun energi tubuh secara keseluruhan menurun, sistem emosional justru dipacu untuk lebih agresif. Itulah mengapa komentar ringan bisa terasa seperti serangan, dan suara biasa terdengar sebagai hinaan. Secara gizi-neurobiologis, ini adalah kombinasi maut: defisit energi otak di prefrontal cortex + hiperaktivasi amigdala yang didorong adrenalin dan kortisol. Hasil akhirnya adalah percepatan menuju ledakan emosi—bara kecil yang berubah bom yang siap meledak.

Bara menjadi bom yang siap meledak

Situasi menjadi jauh lebih berbahaya ketika suami yang pulang dalam keadaan lelah justru “dikunci” dari luar—tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional—tidak diberi ruang untuk bernapas, tidak diberi jeda untuk menenangkan diri, melainkan langsung dihadapkan pada konflik atau tuduhan. Dalam kondisi prefrontal cortex yang rapuh, otak kehilangan kendali logisnya dan memilih jalan pintas: bertahan dengan cara menyerang. Amigdala pun mengambil alih, lalu mulai memanggil kembali ingatan-ingatan buruk, mengorek luka lama, menyusun daftar kesalahan pasangan, dan menumpuknya seperti bara api yang semakin panas. Akhirnya, hal kecil yang seharusnya bisa padam dengan sekali tiup berubah menjadi kobaran besar yang sulit dikendalikan.

Sumber Gambar : https://news.republika.co.id/berita/nxvufd383/polisi-ledakan-di-duren-sawit-berasal-dari-granat-tangan

Mengapa Banyak Tragedi Terjadi Malam Hari

Banyak tragedi rumah tangga justru pecah di malam hari. Saat itu, suami pulang dengan tubuh letih, perut lapar, dan pikiran masih penuh tekanan dari pekerjaan. Energi sudah habis, kesabaran menipis, dan kemampuan menahan emosi berada di titik paling rapuh. Dalam kondisi seperti ini, jarak antara cinta dan amarah begitu tipis. Yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat dan saling menenangkan, bisa berubah menjadi medan konflik hanya karena satu kata yang salah tempat. Malam pun, yang mestinya menjadi ruang pulang dan pemulihan, justru berubah menjadi saksi dari luka yang seharusnya tidak pernah terjadi.

Jangan Bawa Stres ke Rumah

Namun, di sinilah titik balik kesadaran. Stres kerja tidak boleh ikut masuk ke rumah. Pintu rumah seharusnya bukan gerbang menuju perang baru, melainkan batas di mana setiap beban jiwa ditanggalkan. Tarik napas, beri jeda, biarkan tubuh dan pikiran kembali tenang sebelum membuka percakapan dengan orang yang kita cintai.

Itulah sebabnya, baik suami maupun istri perlu belajar memahami patofisiologi tubuh manusia. Ketika lelah, glukosa otak menurun, prefrontal cortex kehilangan daya menahan impuls, dan amigdala menjadi lebih mudah terbakar. Memahami hal ini berarti menyadari bahwa terkadang bukan cinta yang melemah, tetapi energi otak yang menipis. Dengan kesadaran itu, kita bisa lebih bijak memilih waktu berbicara, lebih sabar memberi ruang, dan lebih peka membaca kondisi orang yang kita sayangi.

Peran Istri: Pelabuhan atau Medan Konflik?

Yang pulang ke rumah sering kali bukan suami penuh energi, melainkan lelaki yang habis terkuras, emosinya rapuh, pikirannya masih terikat pekerjaan. Di titik itu, istri menjadi penentu: rumah akan jadi pelabuhan tenang atau medan konflik. Jangan jadikan pintu rumah sebagai pintu interogasi, karena satu kalimat tajam cukup untuk membakar segalanya.

Namun, bukan berarti istri harus diam. Ada seni dalam memilih waktu dan cara untuk bicara. Kadang, satu senyum, sedikit ruang, atau jeda napas bisa meredakan badai. Dengan itu, rumah berubah menjadi oase, bukan bara.

Pada akhirnya, istri bukanlah lawan yang harus ditaklukkan, melainkan sekutu terakhir yang menjaga agar cinta tetap hidup. Rumah tidak diciptakan untuk menampung amarah, melainkan untuk menjadi benteng pemulihan, tempat jiwa yang lelah kembali menemukan tenang. Dan cinta sejati bukan pernah soal siapa yang menang dalam pertengkaran, melainkan siapa yang cukup berani menjaga agar dua hati tetap berdampingan, bahkan ketika badai mencoba memisahkan.

Peran orangtua dan ayah

Di sinilah peran orang tua terhadap anak gadisnya menjadi begitu menentukan. Sejak kecil, seorang anak perempuan perlu dituntun untuk memahami bahwa menjadi seorang istri bukan hanya seputar cinta, tetapi juga tentang kebijaksanaan hidup: bagaimana mengendalikan emosi, menata kata dengan hati-hati, dan menghadirkan suasana rumah yang menenteramkan. Ibu adalah sekolah pertama baginya—mengajarkan kelembutan tanpa kehilangan ketegasan, melatih kesabaran tanpa mematikan suara hati. Cara orang tua menanamkan nilai-nilai ini di rumah akan menjadi bekal berharga yang kelak membentuk caranya mendirikan rumah tangga sendiri.

Ayah memegang peran yang tidak kalah penting. Dari sikapnya memperlakukan ibu, seorang anak gadis belajar tentang cinta sejati: bahwa cinta tidak berhenti pada janji manis, melainkan diwujudkan dalam sikap penuh hormat, tanggung jawab, dan ketulusan. Dari teladan itulah ia mengerti bahwa cinta sejati tidak hanya membuat seseorang merasa dicintai, tetapi juga membuatnya merasa dihargai, dimuliakan, dan layak untuk dijaga.

Bekal inilah yang akan dibawa ketika dewasa: agar tumbuh menjadi istri yang bukan menghadirkan bara yang membakar, melainkan kesejukan yang menenangkan; bukan sekadar pendamping di samping suami, melainkan cahaya penentu arah yang menjaga rumah tangga tetap tegak berdiri. Sebab istri yang bijak tidak hanya menjaga cintanya sendiri, tetapi juga mampu menjadi pusat kekuatan yang membuat rumah menjadi tempat pulang yang dirindukan.

Asyik dibaca. Mudah dipahami. Makasih kaka

Asupan buat kondisi sekarang yg serba stres, makasih Dok

Relate dengan keadaan sekarang, menjadi insight buat catin karena mudah dipahami

cinta sejati tidak hanya membuat seseorang merasa dicintai, tetapi juga membuatnya merasa dihargai, dimuliakan, dan layak untuk dijaga.

thanks for info.